编者按 :疾病的正确诊断和合理治疗是患者和医务工作者共同的心愿。在广东省人民医院肿瘤中心,吴一龙教授指导临床医生应用循证医学理论进行肿瘤的多学科综合治疗,开展临床病例讨论。讨论会上各学科共同围绕一个病例或一个病种进行会诊,临床、病理、B超、放射影像等资料齐全,除相关科室提前准备的中心性发言外,到会人员各抒己见,气氛热烈。参会人员受益匪浅,提高了对疑难病例的诊治水平。为了将他们的诊治经验传播出去,让更多的临床医生获益,我刊开辟“循证病例讨论”栏目,希望广大医务工作者关注此栏目。

患者男性, 83岁, 因“ 体检发现右下肺磨砂玻璃样结节(ground glass opacity, GGO)3年余” 入院。患者于2011-02-16体检行胸部CT示:右下肺磨砂玻璃样阴影, 大小25 mm× 28 mm, 考虑恶性病变可能性大。2011-02-17行PET/CT检查示:右下肺空洞型病灶, SUVmax 1.2, 双肺纹理增多; 双上肺及下叶背段见散在的斑片状、小结节状及条索状高密度影, 病灶以双肺上叶尖后段为主, 部分边缘不清, 密度不均匀, 内见散在小结节状、斑点状钙化影, 部分病灶内见充气、轻度扩张的支气管, 考虑良性可能性大。因患者高龄且病灶可能为良性, 后定期规律CT随访, 结节无明显增大。2014-07-30复查PET示:右下肺空洞结节SUVmax 2.2, 大小约24 mm× 30 mm, 仍考虑良性病变, 不除外低度恶性。

辅助检查:

胸部CT(2011-02-16)示: 磨砂玻璃样结节, 大小28 mm× 25 mm, 见分叶和充气支气管征。

PET(2011-02-17)示:右下肺空洞性病灶, 病灶大致同前, 葡萄糖代谢轻度增高, SUVmax 1.2, 考虑良性病变。

PET(2014-07-30)示:右下肺空洞结节, 大小约30 mm× 24 mm, SUVmax 2.2, 考虑良性病变, 不除外低度恶性。

肺功能(2014-07-30)示:第1秒用力呼气量 1.37 L, 第1秒用力呼气量预测值 57.8%。

董嵩(肿瘤外科学主治医师):汇报病史(略)。提出讨论要点:(1)本病例的诊断, (2)下一步的治疗策略。

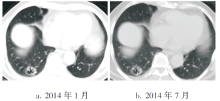

刘彬(影像科主治医师):病史回顾得知患者为83岁老年男性, 2011年体检右肺GGO病灶, 无症状, 既往有陈旧性肺结核病病史, 2014-07-14胸部CT示右肺基底段有囊实性病灶, 囊壁不规则增厚, 上壁与下部可见结节。囊的血管有纠结表现。病灶前下方可发现磨砂玻璃样病变, 周围毛刺征, 临近胸膜出现牵拉。从灌注的重建图像中可以看到扩张的支气管, 结核病灶, 以及下肺病灶的囊壁和结节。强化后, 病灶有明显强化。基线与最近的CT图像进行对比发现, 左右径变化不大, 前后径从22 mm增大至25 mm。病灶下方结节明显增大。患者2014年1月胸部CT示病灶上部的结节小于4 mm(图1a), 而在2014年7月结节增大至10 mm(图1b), 可推测倍增时间约为3个月。

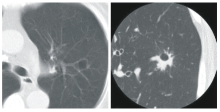

综上所述, 双肺上叶的病灶, 边界较清, 内有多发的大小不等钙化, 同时存在支气管扩张, 考虑为结核灶。而右肺下叶基底段的囊性病灶缓慢增大, 囊壁增厚, 壁结节增大, 增强后有强化, 考虑到患者为老年吸烟男性, 此病灶为肺癌可能性大。倍增时间约为3个月, 与恶性肿瘤相符。此类恶性肿瘤被称为囊性肺癌, 也称薄壁空洞型肺癌, 文献报道的发病率比较低, 为0.5%~2%, 以腺癌为主。病理学将囊壁厚度4 mm以下定义为囊性肺癌, 囊壁可不规则, 可存在壁结节。当影像学提示薄壁空洞结节的囊壁存在壁结节时, 高度怀疑肺恶性肿瘤。文献报道此类肺癌生长缓慢, 预后较好, 从囊壁增厚到形成结节的平均时间为35个月, 最长约118个月。整个病变起始为均匀薄壁的囊肿, 囊壁逐渐增厚, 最后出现壁结节, 当壁结节出现时, 影像学可认为为囊性肺癌。许多文献解释了囊壁的成因, 其中最公认的一种看法是支气管的狭窄活瓣形成, 导致远端支气管或者肺泡的扩大, 形成囊。实性病灶中存在坏死、分解, 随支气管排出后形成一个囊壁结节。举一个囊性肺癌的例子:71岁女性患者, 体检初次发现左上肺有一囊性病变, 囊壁均匀(图2左), 在56个月之后可见囊性不规则增厚, 并有结节形成, 最后病理证实为腺癌(图2右)。

周清(肿瘤内科学教授):起始为薄壁空洞, 而后期发展为肺癌。如何进行早期明确诊断?是否每个患者都需要进行定期随访?

刘彬:不是。因为肺大泡或者支气管囊肿很常见, 并非所有人都需要定期复查。囊性肺癌发病率较低, 在早期无法鉴别。

乔穗宪(PET室主任医师):此患者从80岁到83岁行两次PET检查。从全身影像看, 未提示恶性肿瘤征象; 病灶形态、大小无变化, 糖代谢活性略增高(SUVmax由1.2增至2.2)。比较两次PET, 我们倾向于良性病变, 但是不除外低度恶性或者结核病灶。因为临床经常可见磨砂玻璃样病变经过长时间随访仍无变化的情况。这样的病变在排除结核的可能性后, 有必要进行病理学检查。83岁高龄不一定适宜手术, 因为3年未见明显变化, 可见发展很慢, 预后相对比较好。

杨学宁(肿瘤外科学副教授):根据现有的影像学资料提几个问题:(1)此病例如何诊断?(2)是否足以做出下一步治疗决策?(3)如果不足, 进一步需要什么检查?

贲晓松(胸外科主治医师):需病理诊断, 首先考虑经皮肺穿刺活检。此患者实性病灶较少, 穿刺很可能会出现假阴性结果。如结核或真菌, 可排除肺癌; 如为炎症, 则不能排除肺癌, 下一步可行胸腔镜下的切除术。因为病灶相对靠近边缘, 可行肺楔形切除术。

周清:患者影像学的动态变化倾向于考虑恶性肿瘤。但是由于患者高龄, 而肿瘤生长缓慢, 部分高龄患者可能会选择保守治疗, 所以需要跟患者及家属充分沟通病情。如果患者愿意积极治疗则直接手术, 无需进行活检。

吴一龙(肿瘤学教授):从两个层次考虑: 2011年时胸部CT示磨砂玻璃样结节, 考虑恶性的可能性大, 但为何选择让患者定期规律随访? PET结果示SUVmax为1.2, 考虑良性结节, 当时为何选择等待治疗(据目前经验总结, PET较CT结果分析结节的形态和性质的可信度高)?

李伟雄(放疗科教授): 3年前不需要治疗, 动态观察病灶变化, 尽管胸部CT考虑恶性肿瘤可能性大, 但PET代谢不高, 结合患者既往肺结核病史, 患者胸部CT示双上肺结核改变, 无空洞, 无实性改变, 考虑良性的可能性大。

周清:初诊时选择随访的原因在于患者高龄, 小病灶且性质未明, 通常会选择先观察2~3个月, 了解病灶的生长速度, 有时也可以作为良恶性病变判断的依据。

牛飞玉(博士研究生):简要介绍GGO相关特点。

GGO可分为两大类: (1)一过性GGO为良性改变; (2)持续存在的GGO可分为四种情况:灶性纤维化、不典型腺瘤样增生、细支气管肺泡癌和腺癌, 其中前两种为良性病变, 后两种属于腺癌范畴, 支气管肺泡癌是预后很好的腺癌亚型。

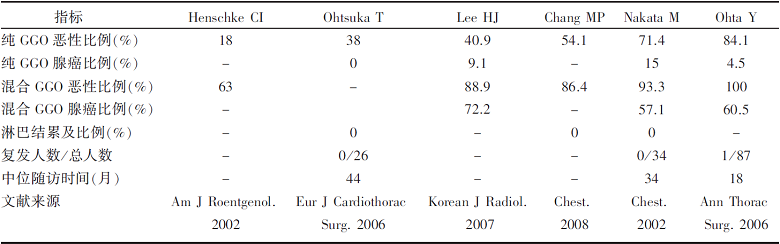

GGO的性质及病理类型。GGO的性质是指为磨砂玻璃样改变还是磨砂玻璃样改变伴实性成分。引用6篇文献简要介绍GGO的病理类型, 详见表 1。文献中比例的计算方法:分母为所有观察随访的GGO的总个数, 分子为病理证实为恶性的GGO的总个数。5篇文章分别说明纯的GGO恶性比例为18%~84.1%, 但纯GGO中腺癌比例较低, 为0%~15%, 表明即使纯GGO是恶性的, 预后仍良好; 细支气管肺泡癌中, 恶性腺癌的比例较低; 混合型GGO恶性比例是63%~100%, 且其恶性腺癌的比例较纯GGO比例明显高, 比例为57.1%~72.2%。

| 表1 纯/混合性GGO中恶性及腺癌比例的关系 |

GGO的性质与生长速度。Sawada等报道, 经过9个月的中位随访, 纯GGO大部分处于稳定状态, 而混合性GGO有很大比例较前增长[1]。Kim等报道, 经过44.4个月的中位随访, 混合性GGO中三分之一较前有所增长, 而纯GGO绝大多数维持稳定[2]。

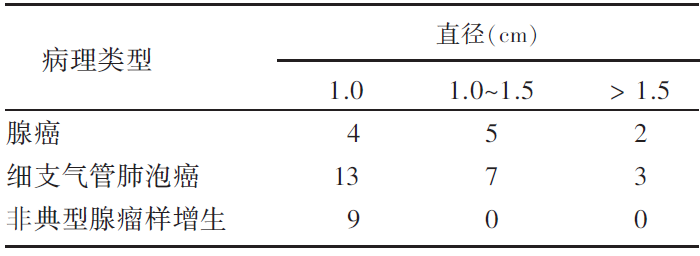

GGO的大小与其病理特征。文献报道表明, GGO直径8 mm为最佳cut-off值, 8 mm为区分GGO的良、恶性, 敏感性和特异性最好的界值[3]。从另一篇文献报道的根据GGO最大直径与病理类型的关系(详见表2)可以看出:以1 cm为GGO最大径的cut-off值时, 最大径大于1 cm时, 100%为恶性。最大径小于1.0 cm时, 其中大约50%为预后良好的细支气管肺泡癌的成分以及部分良性病变[4]。

| 表2 GGO的直径与病理类型 |

GGO直径与生长速度。文献报道以1 cm为界, 将GGO分为两类, 即使基线标准不同, 经过5年的随访发现, 基线直径大于1 cm的GGO体积较前明显增大的比例为66%, 而基线直径小于1 cm的GGO体积较前明显增大的比例为14%[5]。

GGO的预后。文献报道, GGO实性成分的比例与术后复发率的关系呈正相关而与预后呈负相关[6, 7]。

总之, GGO中实性成分比例及体积大于0.8~1.0 cm时, 考虑为恶性结节, 恶性程度较高, 需及时干预。纯GGO时可定期随访观察, 如果出现体积变大及实性成分增多时, 需及时干预, 才能明显改善预后并提高生存率。

吴一龙:这个病例不是典型的GGO, 从动态变化中观察肿瘤的恶性程度的变化, 这是不合理中的合理之处, 定期规律复查了解病灶变化, 可以降低漏诊及误诊的可能性。根据这个动态变化, 大家会如何决策?

钟文昭(肺科副主任医师):这个病例主要有两个特征, 高龄和倍增时间长。大家的看法主要有三种观点:手术、穿刺和观察随访, 三种治疗方式从积极到保守, 各有优劣。第一种, 手术切除, 把明确诊断和治愈两者相结合。但可能伴有肺功能损伤并加重患者的气喘症状; 而且如果术后病理证实为良性病变, 会令患者难以接受。第二种处理方式穿刺取病理, 是一种折中的选择, 可以避免良性病例误行手术, 但穿刺结果也存在假阴性的可能。第三种最保守的选择是观察随访, 在短时间内不会影响患者的生活质量, 但可能会错失手术良机。2011年肺腺癌新分类提出:影像、病理、分子和预后具有很强的相关性, 即根据影像学就能基本判断病理类型以及预后, 因而采取不同的手术治疗方式, 此患者已经达到浸润性腺癌的诊断标准。目前, 肺癌外科治疗的热点是肺叶和亚肺叶术式间的对比, 日本、欧美以及国内都在进行相关研究, 要回答这个问题, 还是需要亚肺叶切除治疗和观察两种处理方案对这种高龄且肿瘤生长缓慢肺癌患者生存情况的前瞻性研究的数据。结合目前证据, 我个人还是建议手术治疗。

杨学宁:影像科医生提醒我们右下肺结节倍增时间3个月。第二, 这个病灶贴近胸膜, 且胸膜表面已经有皱缩的表现。第三, 此患者上肺病灶诊断为结核, 胸腔粘连可能比较严重, 会增加手术的难度。

吴一龙:这个病例给临床决策带来了很多启发, 患者3年前第一次就诊时, PET和CT两种诊断报告结果不一致, 当出现肺部阴影但影像学出现不同的结论时, 我们如何处理?由于患者有结核病史, 影像学结果显示囊性薄壁病灶且实性成分较少, PET显示代谢值不高, 更倾向于良性疾病的诊断; 另一方面, 按照我们的经验, 高龄患者肺癌的生长速度往往比年轻人缓慢。后续几次检查均未见肿瘤明显增大, 临床观察为无进展到缓慢进展的过程, 于是制定了暂不处理、定期随访的计划。今天再次讨论这个病例的原因是患者病情发生了变化, 而且变化呈加速状态, 近半年更为明显。我不主张穿刺诊断, 因为病灶大部分是囊性, 穿刺假阴性可能性大, 即使确诊为肺癌, 空洞型病变放化疗效果也欠佳。外科方面, 病灶大于3 cm, 楔形切除较困难, 建议直接行肺叶切除, 患者高龄, 注意术前心肺功能评估。

后记:患者于2014-08-14行右下肺叶切除术, 术后病理示腺癌, 腺泡样(约90%)及贴壁生长方式(约10%), 术后分期为pT2aN0M0 Ⅰ B期, EGFR 19外显子缺失突变, ALK未见融合, ROS1未见融合, cMET高表达。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|