现病史:男性, 19岁, 出生地为也门, 居住地较偏僻, 自述蚊虫多, 2017年6月双侧肘部伸侧出现两处红色丘疹, 无痛痒不适, 叮咬史不详。2017年8月底来华, 就读于暨南大学, 皮疹未见好转, 到外院就诊, 给予药膏外用(药名不详), 后皮疹上覆痂皮, 但未见扩展。约11月份开始双侧肘部皮疹开始增大, 并有溃疡形成, 边缘整齐, 周边可见大片黄痂, 以左侧皮疹为重, 12月初左上肢以肘关节为中心出现红肿并伴有疼痛感, 这期间多次来我院就诊, 先后给予“ 米诺环素” 、“ 羟氯喹” 等口服, 未见明显好转。12月22日门诊皮肤分泌物涂片检查, 可见“ 利什曼原虫” , 给予莫西沙星氯化钠(拜复乐)治疗后皮疹及疼痛感较前改善, 12月25日为进一步诊治收入皮肤科病房。

住院及治疗经过:入院体检:体温36.4℃, 心率72次/分, 血压116/73 mmHg; 体质量68 kg, 双侧肘伸侧各可见一处溃疡, 左侧直径约5 cm, 右侧直径约2 cm, 边界清楚, 少量分泌物, 周边可见大片黄痂, 余部位未见皮疹。本院尚无锑剂, 暂予拜复乐(250 mL, 静脉注射QD)联合伊曲康唑(200 mg, 口服BID)替代治疗。12月29日予葡萄糖酸锑钠6 mL肌肉注射, 5天后患者溃疡面较之前缩小, 办理出院, 继续门诊予葡萄糖酸锑钠肌肉注射治疗, 继续服用伊曲康唑(200 mg, 口服 BID× 7天)和莫西沙星(400 mg, 口服 QD× 7天), 10天后复查, 溃疡面较前缩小。2018年3月5日复诊伤口愈合良好, 溃疡面和皮疹缩小明显, 5月23日复查溃疡面基本愈合, 后期电话随访, 患者自诉皮肤恢复正常。

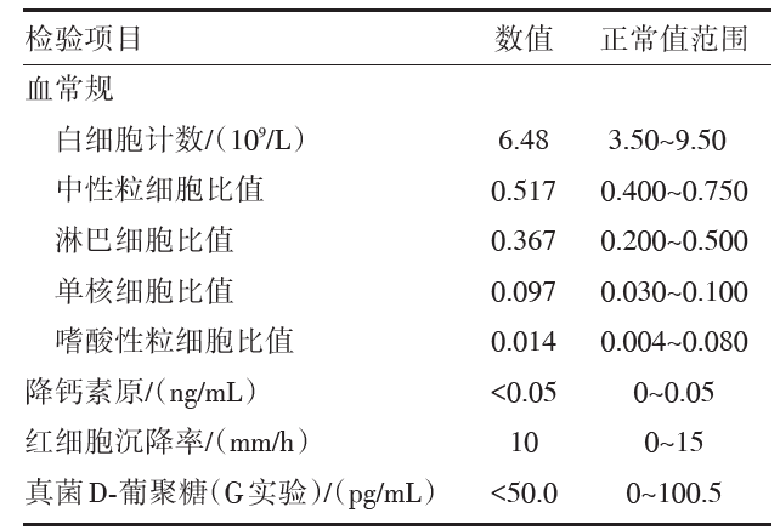

实验室检查:皮肤分泌物细菌和真菌培养结果显示, 铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌(MRSA阳性)和近平滑念珠菌生长; 肘部皮损组织病理检查显示, 瑞氏-吉姆萨染色可见较多微生物, 结合病史及形态, 符合利氏曼原虫(见图1)。入院后感染指标检查结果见表1, 其它肝肾功能和血常规等无明显异常, 无发热, 无自发出血倾向。

| 表1 入院后常规感染指标检查结果 |

利什曼病是一种严重的、经常被忽视的热带疾病, 在贫穷地区的贫困人口中高发, 主要与营养不良、人口迁移、居住条件差和虚弱的免疫系统相关, 可概括性地分为“ 新世界” 和“ 旧世界” 疾病, “ 新世界” 利氏曼病主要起源于中南美洲(传播宿主主要是罗蛉属), “ 旧世界” 利什曼病主要起源于非洲、亚洲、中东和南欧(传播宿主主要是白蛉属)[1]。利什曼原虫是严格的胞内寄生菌, 主要人类临床类型为内脏利什曼病、皮肤利什曼病和黏膜皮肤利什曼病。据估计利什曼疾病在全球98个国家呈地区性流行, 影响3.5亿人口, 每年新发病例70万~120万, 其中皮肤利什曼病新发病例为60万~100万, 每年引起2万~4万人死亡[2]。目前我国新发病例集中地主要是新疆、甘肃和四川, 占全国新发病例的90%以上[3]。查阅中国疾病预防控制中心公共卫生科学数据和发表的文献资料, 2004年开始网络直报以来, 本院发现的这例输入性皮肤利什曼病是广东省报道的第1例病例。广东是中国对外开放的大省, 对外交流频繁, 本例患者来自中东也门地区(“ 旧世界” 疾病高发区), 自诉居住条件恶劣, 具备感染利什曼病的高危因素, 2017年9月初来我省留学。对于这类输入性的感染病例, 由于本地缺乏相关的疾病流行病学资料, 特别是本例患者的皮肤伤口还合并有MRSA阳性的金黄色葡萄球菌和近平滑念珠菌感染, 容易导致本地医务人员误诊或者漏诊, 因此, 详细询问病史、组织镜检和技术人员扎实的业务能力对于诊断输入性的病例至关重要。

皮肤利什曼原虫感染一般有1~2个月的潜伏期, 初期在白蛉叮咬处呈现单个圆形红斑丘疹, 丘疹可增大形成大结节或有硬结边缘的溃疡斑块, 溃疡愈合后遗留萎缩性瘢痕。皮肤利什曼病一般不侵犯内脏, 无发热, 感染指标(血常规、C反应蛋白、降钙素原和血沉)和肝、肾功能一般无明显异常, 临床症状不典型。主要的诊断方法为组织刮片吉姆萨染色或者皮肤组织病理活检进行利什曼原虫无鞭毛体检测, 其它方法包括PCR法、延时皮肤反应测试(Montenegro或利什曼皮肤测试)、血清学测试(间接免疫荧光法)、电子显微镜、Novy-MacNeal-Nicolle(NNN)培养基培养和DNA探针[4]。本例患者吉姆萨染色和病理组织活检均可见利什曼原虫无鞭毛体, 但未能进行有效的组织培养或者DNA提取, 未进行利什曼原虫的PCR分型, 而PCR种属鉴定对于指导治疗还是很重要的, 根据以往的文献报道, 传播型的皮肤利什曼原虫主要为墨西哥利什曼原虫、亚马逊利什曼原虫、委内瑞拉利什曼原虫[5]。利什曼病的治疗很困难, 一般常用5价锑化合物治疗— — 静脉注射锑葡萄糖酸钠或者肌肉内注射葡甲胺锑酸盐[20 mg/(kg· d), 3~4周], 治疗效果与感染的利什曼原虫种类有关, 锑剂治疗的副作用包括恶心、呕吐、腹泻、疲劳、胰腺炎、血细胞减少、可逆性心电图改变, 治愈率为52%~95%[1]。

作为2004年有网络直报以来广东省报道的第1例输入性皮肤利什曼病病例, 深入研究其病史、临床特征和治疗效果对于临床和技诊工作者有重要的参考意义。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|